Introduction ⁚ L’Hystérie, un Terme Évolutif

L’hystérie, un terme qui évoque des images de femmes en détresse, de crises émotionnelles et de comportements inexplicables, a traversé les siècles, son sens et sa compréhension évoluant au fil du temps. De l’Antiquité grecque à l’ère moderne, l’hystérie a été interprétée et traitée de manière radicalement différente, reflétant les connaissances médicales, les normes sociales et les conceptions psychologiques dominantes de chaque époque.

Aujourd’hui, le terme “hystérie” est largement considéré comme dépassé et stigmatisant dans le domaine de la santé mentale. Il a été remplacé par des termes plus précis et moins chargés émotionnellement, tels que “trouble de conversion”, “trouble neurologique fonctionnel” ou “trouble psychogène”. Cependant, comprendre l’histoire de l’hystérie et ses différentes interprétations nous permet de mieux saisir l’évolution de la compréhension des troubles mentaux et de l’impact des facteurs socioculturels sur la perception de la maladie mentale.

L’Hystérie à Travers l’Histoire ⁚ Des Origines Anciennes aux Théories Modernes

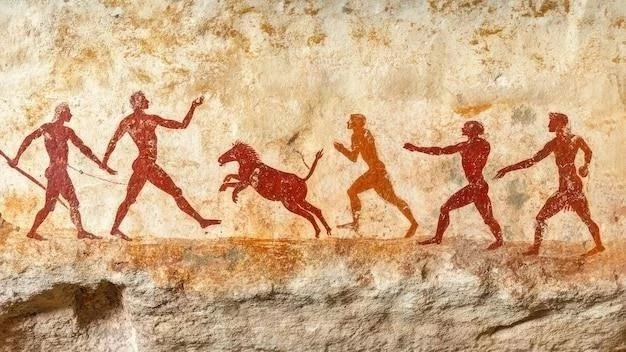

L’Antiquité ⁚ L’Utérus Errant et les Influences Divines

Les premières descriptions de l’hystérie remontent à l’Antiquité grecque. Le médecin grec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a décrit l’hystérie comme une maladie spécifique aux femmes, causée par un “utérus errant”. Selon cette théorie, l’utérus, considéré comme un organe vagabond, se déplaçait dans le corps de la femme, provoquant des symptômes tels que des douleurs abdominales, des convulsions, des troubles émotionnels et même des hallucinations.

D’autres cultures anciennes, comme les Égyptiens et les Babyloniens, associaient également l’hystérie à des influences spirituelles ou divines. Les symptômes étaient souvent attribués à la possession par des esprits, à des malédictions ou à des interventions divines.

Le Moyen Âge ⁚ La Sorcellerie et les Démonisations

Au Moyen Âge, l’hystérie a été étroitement liée à la sorcellerie et à la possession démoniaque. Les femmes souffrant de symptômes inexplicables étaient souvent accusées de sorcellerie et persécutées. La chasse aux sorcières, alimentée par la peur et l’ignorance, a conduit à des procès et des exécutions de nombreuses femmes, dont beaucoup étaient probablement atteintes de troubles mentaux.

Le Siècle des Lumières ⁚ L’Hystérie comme Maladie Nerveuse

Le XVIIIe siècle, avec l’essor du Siècle des Lumières, a vu une évolution significative dans la compréhension de l’hystérie. Les médecins ont commencé à s’éloigner des explications surnaturelles et à se concentrer sur des causes physiologiques. Le médecin français Paul Zacarie Meynert a proposé que l’hystérie était une maladie nerveuse, résultant de dysfonctionnements du cerveau.

Le XIXe Siècle ⁚ L’Hystérie et la Psychanalyse

Le XIXe siècle a été marqué par l’émergence de la psychanalyse, fondée par Sigmund Freud. Freud a révolutionné la compréhension de l’hystérie en la reliant à des conflits psychiques inconscients. Il a développé la théorie de la “conversion”, suggérant que les conflits émotionnels refoulés étaient convertis en symptômes physiques.

Freud a également mis en avant le rôle de l’expérience sexuelle précoce et des traumatismes psychologiques dans le développement de l’hystérie. Ses théories ont eu un impact profond sur la médecine et la psychologie, contribuant à une meilleure compréhension des troubles mentaux et à l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques.

Le XXe Siècle ⁚ L’Hystérie et les Troubles Neurologiques Fonctionnels

Au XXe siècle, les progrès de la neurologie et de la psychiatrie ont conduit à une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques et psychologiques à l’origine des symptômes d’hystérie. Le terme “hystérie” a été progressivement remplacé par des termes plus précis, tels que “trouble de conversion” et “trouble neurologique fonctionnel”.

Ces termes reflètent l’idée que les symptômes physiques sont causés par des facteurs psychologiques, mais qu’ils ne sont pas feints ou inventés. Les troubles neurologiques fonctionnels sont caractérisés par des symptômes neurologiques, tels que des paralysies, des convulsions ou des pertes sensorielles, qui ne sont pas expliqués par des lésions neurologiques.

L’Hystérie ⁚ Symptômes, Causes et Diagnostic

Symptômes de l’Hystérie ⁚ Une Variété de Manifestations

Les symptômes de l’hystérie, ou des troubles neurologiques fonctionnels, sont extrêmement variés et peuvent affecter différentes fonctions corporelles. Parmi les symptômes les plus courants, on peut citer ⁚

- Symptômes moteurs ⁚ Paralysie, faiblesse musculaire, tremblements, mouvements involontaires, difficultés à marcher ou à parler.

- Symptômes sensoriels ⁚ Perte de sensation, engourdissements, picotements, douleurs inexpliquées, perte de la vue ou de l’ouïe.

- Symptômes cognitifs ⁚ Troubles de la mémoire, troubles de la concentration, difficultés à penser clairement.

- Symptômes émotionnels ⁚ Anxiété, dépression, panique, irritabilité, changements d’humeur.

- Symptômes comportementaux ⁚ Comportements répétitifs, automutilation, troubles du sommeil, perte d’appétit.

Il est important de noter que les symptômes de l’hystérie peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre et que certaines personnes ne présentent qu’un seul symptôme, tandis que d’autres en présentent plusieurs. De plus, les symptômes peuvent être intermittents ou constants, et ils peuvent durer quelques jours, quelques semaines ou même plusieurs années.

Causes de l’Hystérie ⁚ Un Mélange de Facteurs

Les causes de l’hystérie, ou des troubles neurologiques fonctionnels, sont complexes et ne sont pas complètement comprises. Cependant, les recherches suggèrent que plusieurs facteurs peuvent contribuer à leur développement, notamment ⁚

- Facteurs psychologiques ⁚ Traumatismes psychologiques, stress chronique, conflits émotionnels, troubles de l’humeur, anxiété, dépression.

- Facteurs biologiques ⁚ Génétique, prédisposition à l’anxiété ou à la dépression, dysfonctionnements neurologiques.

- Facteurs sociaux et culturels ⁚ Normes sociales, expériences de discrimination, manque de soutien social.

Il est important de souligner que les troubles neurologiques fonctionnels ne sont pas des maladies mentales “fausses” ou “inventées”. Les symptômes sont réels et peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes affectées.

Diagnostic de l’Hystérie ⁚ Un Processus Complexe

Le diagnostic de l’hystérie, ou des troubles neurologiques fonctionnels, est un processus complexe qui implique une évaluation approfondie par un professionnel de la santé mentale. Le diagnostic repose généralement sur une combinaison de facteurs, notamment ⁚

- Histoire clinique ⁚ Évaluation des antécédents médicaux, psychologiques et sociaux du patient.

- Examen physique ⁚ Exclusion d’autres conditions médicales qui pourraient expliquer les symptômes.

- Examens neurologiques ⁚ Évaluation du fonctionnement du système nerveux.

- Examens psychologiques ⁚ Évaluation de l’état mental du patient et des facteurs psychologiques potentiels.

Le diagnostic de l’hystérie peut être difficile, car les symptômes peuvent imiter ceux d’autres maladies. Il est important de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement adapté.

Traitement de l’Hystérie ⁚ Des Approches Multidisciplinaires

Le traitement de l’hystérie, ou des troubles neurologiques fonctionnels, est généralement multidisciplinaire et implique une collaboration entre différents professionnels de la santé, tels que des psychiatres, des psychologues, des neurologues et des physiothérapeutes. Les objectifs du traitement sont de réduire les symptômes, d’améliorer la qualité de vie et d’aider les patients à gérer leurs troubles.

Les approches thérapeutiques courantes incluent ⁚

- Psychothérapie ⁚ Thérapie comportementale et cognitive (TCC), thérapie psychodynamique, thérapie interpersonnelle.

- Médicaments ⁚ Antidépresseurs, anxiolytiques, médicaments contre la douleur.

- Thérapies physiques ⁚ Physiothérapie, ergothérapie, relaxation, exercices de respiration.

- Thérapies alternatives ⁚ Hypnose, acupuncture, yoga, méditation;

Le choix du traitement dépend des symptômes, des facteurs contributifs et des préférences du patient. L’implication du patient dans le processus de traitement est essentielle pour le succès de la thérapie.

Conclusion ⁚ L’Hystérie, un Voyage de Compréhension

L’hystérie, un terme qui a longtemps été associé à la stigmatisation et à la confusion, a parcouru un long chemin. Grâce aux progrès de la médecine, de la psychologie et de la neurologie, nous avons une meilleure compréhension des troubles neurologiques fonctionnels et de leurs causes. La compréhension de l’histoire de l’hystérie nous permet de mieux appréhender l’évolution de la perception des troubles mentaux et l’importance de la recherche scientifique pour améliorer le diagnostic et le traitement de ces conditions.

Il est crucial de se rappeler que les troubles neurologiques fonctionnels sont des conditions réelles qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie des personnes touchées. L’accès à des soins de santé mentale de qualité, à un soutien social et à une compréhension accrue de ces troubles est essentiel pour améliorer le bien-être des patients.

L’article aborde de manière approfondie l’évolution du concept d’hystérie, en mettant en évidence les différentes théories qui ont prévalu à travers les siècles. La description des origines de l’hystérie dans l’Antiquité grecque, avec la théorie de l’utérus errant, est particulièrement intéressante. L’auteur souligne également l’influence des facteurs socioculturels sur la perception de la maladie mentale, ce qui est essentiel pour comprendre l’évolution du concept d’hystérie.

L’article est bien écrit et offre une analyse complète de l’évolution du concept d’hystérie. L’auteur met en évidence l’impact des connaissances médicales, des normes sociales et des conceptions psychologiques sur la perception de la maladie mentale. La présentation des différentes théories, de l’Antiquité à nos jours, est particulièrement instructive, permettant de comprendre l’évolution du concept d’hystérie et la nécessité de termes plus précis pour décrire les troubles mentaux.

L’article est bien documenté et offre une analyse approfondie de l’histoire de l’hystérie. L’auteur met en évidence l’évolution du concept d’hystérie, en soulignant les différentes interprétations qui ont prévalu à travers les siècles. La présentation des théories anciennes et modernes est particulièrement intéressante, permettant de comprendre l’impact des connaissances médicales et des normes sociales sur la perception de la maladie mentale.

L’article est clair et précis, offrant un aperçu complet de l’évolution du concept d’hystérie. La présentation des différentes théories, des origines de l’hystérie à ses interprétations modernes, est particulièrement instructive. L’auteur met en lumière l’impact des facteurs socioculturels sur la perception de la maladie mentale, ce qui est un aspect important à prendre en compte pour comprendre l’évolution du concept d’hystérie.

Cet article offre une introduction claire et concise à l’histoire de l’hystérie, en retraçant son évolution à travers les époques. La présentation des différentes interprétations de l’hystérie, de l’Antiquité à nos jours, est particulièrement instructive. L’auteur met en lumière l’impact des connaissances médicales, des normes sociales et des conceptions psychologiques sur la perception de la maladie mentale. La distinction entre les conceptions anciennes et modernes de l’hystérie est bien établie, soulignant l’évolution du concept et la nécessité de termes plus précis pour décrire les troubles mentaux.

L’article est bien structuré et présente une analyse approfondie de l’évolution du concept d’hystérie. L’auteur met en évidence l’influence des connaissances médicales, des normes sociales et des conceptions psychologiques sur la perception de la maladie mentale. La distinction entre les conceptions anciennes et modernes de l’hystérie est bien établie, soulignant l’importance de l’évolution du langage médical pour une meilleure compréhension des troubles mentaux.

L’article est intéressant et instructif, offrant un aperçu complet de l’évolution du concept d’hystérie. L’auteur met en évidence l’influence des facteurs socioculturels sur la perception de la maladie mentale, ce qui est un aspect important à prendre en compte pour comprendre l’évolution du concept d’hystérie. La distinction entre les conceptions anciennes et modernes de l’hystérie est bien établie, soulignant l’importance de l’évolution du langage médical pour une meilleure compréhension des troubles mentaux.

L’article est clair, concis et informatif. L’auteur retrace l’évolution du concept d’hystérie de manière chronologique, en mettant en évidence les différentes théories et les influences socioculturelles qui ont façonné sa compréhension. La distinction entre les conceptions anciennes et modernes de l’hystérie est bien établie, soulignant l’importance de l’évolution du langage médical pour une meilleure compréhension des troubles mentaux.

L’article est bien structuré et offre une analyse approfondie de l’évolution du concept d’hystérie. L’auteur met en évidence l’impact des connaissances médicales, des normes sociales et des conceptions psychologiques sur la perception de la maladie mentale. La présentation des différentes théories, de l’Antiquité à nos jours, est particulièrement instructive, permettant de comprendre l’évolution du concept d’hystérie et la nécessité de termes plus précis pour décrire les troubles mentaux.