L’expérience de la prison de Stanford, menée par le psychologue Philip Zimbardo en 1971, est devenue l’une des expériences les plus célèbres et les plus controversées de l’histoire de la psychologie sociale. Elle a tenté de comprendre comment les rôles sociaux et les environnements peuvent influencer le comportement humain, en particulier dans le contexte de la prison. L’expérience a généré une énorme quantité de données, a suscité des discussions animées et a eu un impact profond sur la compréhension de la nature humaine. Cependant, au fil des ans, l’expérience a été soumise à un examen minutieux, mettant en lumière des problèmes éthiques et méthodologiques qui ont remis en question sa validité et sa signification. Cet article explore la controverse entourant l’expérience de la prison de Stanford, examinant ses faiblesses, ses implications et son héritage durable.

L’expérience de la prison de Stanford ⁚ un aperçu

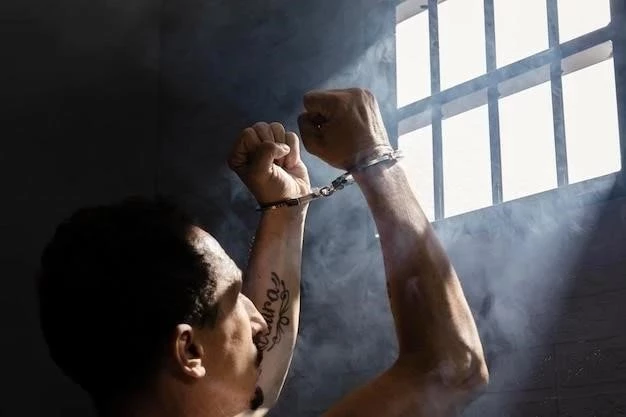

L’expérience de la prison de Stanford a été conçue pour étudier les effets psychologiques du pouvoir et de l’autorité dans un environnement carcéral simulé. Vingt-quatre étudiants de sexe masculin, jugés mentalement stables et psychologiquement sains, ont été choisis au hasard pour jouer le rôle de gardiens ou de prisonniers dans une prison fictive créée dans le sous-sol du département de psychologie de l’Université de Stanford. Les gardiens étaient chargés de maintenir l’ordre et la discipline dans la prison, tandis que les prisonniers étaient soumis à des règles strictes et à une surveillance constante; L’expérience devait durer deux semaines, mais elle a été brutalement interrompue après seulement six jours en raison du comportement brutal des gardiens et de la détresse psychologique des prisonniers.

Les résultats de l’expérience ont semblé soutenir l’hypothèse de Zimbardo selon laquelle les rôles sociaux et les environnements peuvent influencer le comportement humain, même chez des individus apparemment normaux. Les gardiens ont rapidement adopté des comportements autoritaires et cruels, utilisant leur pouvoir pour intimider, humilier et punir les prisonniers. Les prisonniers, à leur tour, ont développé des symptômes de soumission, de désespoir et de dépression. L’expérience a mis en évidence la puissance du pouvoir, la nature de la conformité et les effets dévastateurs de la déindividuation.

L’expérience de la prison de Stanford a eu un impact profond sur la compréhension de la nature humaine et sur la façon dont les individus se comportent dans des situations de pouvoir et d’autorité. Elle a contribué à alimenter la recherche sur la psychologie sociale, la psychologie du pouvoir, la culture carcérale et l’obéissance à l’autorité. L’expérience a également eu des implications importantes pour la compréhension des abus de pouvoir et des violations des droits de l’homme dans les environnements carcéraux.

L’expérience a été largement citée comme un exemple de la façon dont les rôles sociaux et les environnements peuvent influencer le comportement humain. Elle a été utilisée pour expliquer des phénomènes tels que les abus dans les prisons, les guerres et les génocides. L’expérience a également contribué à alimenter la recherche sur l’effet Lucifer, qui décrit la transformation d’individus apparemment normaux en individus cruels et violents lorsqu’ils sont placés dans des situations de pouvoir.

Les critiques de l’expérience de la prison de Stanford

Malgré son influence, l’expérience de la prison de Stanford a été soumise à un examen minutieux et à des critiques au fil des ans. Les critiques ont soulevé des questions concernant sa méthodologie, son éthique et sa validité. Voici quelques-unes des principales critiques⁚

Problèmes méthodologiques

Les critiques ont fait valoir que la méthodologie de l’expérience de la prison de Stanford présentait plusieurs faiblesses; Par exemple, les participants n’ont pas été choisis au hasard, et le groupe de gardiens était composé d’individus plus susceptibles de présenter des tendances autoritaires. De plus, l’expérience a été menée dans un environnement artificiel et contrôlé, ce qui peut avoir influencé le comportement des participants. Les chercheurs ont également été accusés d’avoir guidé les gardiens vers un comportement plus agressif, ce qui a faussé les résultats de l’expérience.

Problèmes éthiques

L’expérience de la prison de Stanford a également été critiquée pour ses implications éthiques. Les participants ont été soumis à des conditions psychologiquement stressantes et humiliantes, et certains ont souffert de détresse psychologique importante. L’expérience a été accusée de violer le principe de consentement éclairé, car les participants n’ont pas été pleinement informés des risques potentiels de l’expérience. De plus, les chercheurs ont été accusés de ne pas avoir interrompu l’expérience assez tôt, alors que les participants étaient clairement en détresse.

Validité des résultats

La validité des résultats de l’expérience de la prison de Stanford a également été remise en question. Les critiques ont fait valoir que les résultats de l’expérience ne peuvent pas être généralisés à d’autres situations, car l’expérience a été menée dans un environnement artificiel et contrôlé. De plus, l’expérience a été menée avec un petit groupe de participants, ce qui rend difficile la généralisation des résultats à une population plus large. La validité des résultats a également été mise en doute par la découverte que les participants étaient conscients de la nature de l’expérience, ce qui a pu influencer leur comportement.

L’effet Lucifer ⁚ une explication du comportement des gardiens

L’expérience de la prison de Stanford a été largement utilisée pour illustrer l’effet Lucifer, qui décrit la transformation d’individus apparemment normaux en individus cruels et violents lorsqu’ils sont placés dans des situations de pouvoir. L’effet Lucifer est souvent attribué à un certain nombre de facteurs, notamment la déindividuation, l’obéissance à l’autorité, les rôles sociaux et la théorie de l’identité sociale.

Déindividuation

La déindividuation est un état psychologique dans lequel les individus se sentent moins responsables de leurs actions et sont plus susceptibles de se livrer à un comportement antisocial. Dans le contexte de l’expérience de la prison de Stanford, les gardiens ont pu se sentir déindividués en raison de leur uniforme, de leur anonymat et de leur pouvoir sur les prisonniers. Cela a pu les rendre moins sensibles aux conséquences de leurs actions et plus susceptibles de se livrer à un comportement cruel.

Obéissance à l’autorité

L’obéissance à l’autorité est la tendance des individus à suivre les ordres d’une figure d’autorité, même si ces ordres sont contraires à leurs valeurs morales. Dans l’expérience de la prison de Stanford, les gardiens ont pu se sentir obligés de suivre les ordres de Zimbardo, qui était la figure d’autorité de l’expérience. Cela a pu les rendre plus susceptibles de se livrer à un comportement cruel, même s’ils n’auraient pas agi de la sorte dans d’autres circonstances.

Rôles sociaux

Les rôles sociaux sont les comportements attendus des individus dans un certain contexte social. Dans l’expérience de la prison de Stanford, les gardiens ont été assignés à un rôle qui exigeait qu’ils maintiennent l’ordre et la discipline dans la prison. Cela a pu les inciter à adopter des comportements autoritaires et cruels, même s’ils n’auraient pas agi de la sorte dans d’autres circonstances.

Théorie de l’identité sociale

La théorie de l’identité sociale suggère que les individus se définissent par leur appartenance à des groupes sociaux. Dans le contexte de l’expérience de la prison de Stanford, les gardiens ont pu se sentir partie prenante d’un groupe distinct des prisonniers. Cela a pu les inciter à se comporter de manière à soutenir les intérêts de leur groupe, même si cela signifiait se livrer à un comportement cruel envers les prisonniers.

L’expérience de la prison de Stanford et l’abus d’Abou Ghraib

L’expérience de la prison de Stanford a souvent été citée comme un exemple de la façon dont les situations de pouvoir et d’autorité peuvent conduire à des abus et à des violations des droits de l’homme. L’expérience a été utilisée pour expliquer les abus qui ont eu lieu à la prison d’Abou Ghraib en Irak, où des soldats américains ont été accusés de maltraitance et de torture de prisonniers irakiens.

Les critiques ont fait valoir que les abus d’Abou Ghraib étaient le résultat d’une combinaison de facteurs, notamment la déindividuation, l’obéissance à l’autorité, les rôles sociaux et la théorie de l’identité sociale; Les soldats ont pu se sentir déindividués en raison de leur uniforme, de leur anonymat et de leur pouvoir sur les prisonniers. Ils ont également pu se sentir obligés de suivre les ordres de leurs supérieurs, même si ces ordres étaient contraires à leurs valeurs morales. De plus, les soldats ont pu se sentir partie prenante d’un groupe distinct des prisonniers, ce qui a pu les inciter à se comporter de manière à soutenir les intérêts de leur groupe.

L’héritage de l’expérience de la prison de Stanford

L’expérience de la prison de Stanford reste une source de controverse et de débat. Bien que l’expérience ait été largement critiquée pour ses problèmes méthodologiques et éthiques, elle continue d’être citée comme un exemple de la façon dont les situations de pouvoir et d’autorité peuvent influencer le comportement humain. L’expérience a également eu un impact profond sur la recherche en psychologie sociale, en psychologie du pouvoir et en éthique de la recherche.

L’expérience de la prison de Stanford a contribué à sensibiliser le public aux dangers des abus de pouvoir et à l’importance de la surveillance éthique de la recherche. Elle a également inspiré des recherches supplémentaires sur la nature humaine, la conformité, l’obéissance à l’autorité et les effets de la déindividuation. L’expérience continue d’être étudiée et débattue, et elle reste un exemple puissant de la façon dont les situations sociales peuvent influencer le comportement humain.

Conclusion

L’expérience de la prison de Stanford est un exemple complexe et controversé de la façon dont les situations sociales peuvent influencer le comportement humain. Bien que l’expérience ait été largement critiquée pour ses problèmes méthodologiques et éthiques, elle continue d’être citée comme un exemple de la puissance du pouvoir, de la nature de la conformité et des effets de la déindividuation. L’expérience a également contribué à alimenter la recherche sur l’effet Lucifer, qui décrit la transformation d’individus apparemment normaux en individus cruels et violents lorsqu’ils sont placés dans des situations de pouvoir. L’héritage de l’expérience de la prison de Stanford est complexe et durable, et elle continue d’être étudiée et débattue aujourd’hui.

L’article offre une perspective critique et nuancée sur l’expérience de la prison de Stanford, en mettant en évidence les aspects controversés de l’étude. L’auteur aborde les questions éthiques et méthodologiques avec justesse et clarté. Cet article est une lecture indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à la psychologie sociale et à l’histoire de la recherche.

Cet article offre une analyse approfondie et équilibrée de la controverse entourant l’expérience de la prison de Stanford. L’auteur présente clairement les forces et les faiblesses de l’étude, ainsi que ses implications éthiques et méthodologiques. La clarté de l’écriture et la richesse des références bibliographiques ajoutent à la valeur de cet article.

L’article présente une analyse rigoureuse et complète de la controverse autour de l’expérience de la prison de Stanford. L’auteur explore les différents aspects de l’étude, en mettant en évidence ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses implications durables. La discussion sur les aspects éthiques et méthodologiques est particulièrement pertinente et enrichissante.

L’article explore de manière approfondie la controverse entourant l’expérience de la prison de Stanford, en examinant ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses implications éthiques. L’auteur présente un argumentaire clair et convaincant, en s’appuyant sur des données scientifiques et des analyses pertinentes. Cet article est une contribution précieuse à la compréhension de cette étude emblématique.

Une analyse complète et bien documentée de la controverse entourant l’expérience de la prison de Stanford. L’auteur examine les forces et les faiblesses de l’étude, ainsi que ses implications éthiques et méthodologiques. La discussion sur l’héritage durable de l’expérience est particulièrement intéressante.

Une exploration fascinante de l’expérience de la prison de Stanford, qui met en lumière les aspects controversés de cette étude emblématique. L’auteur aborde avec justesse les questions éthiques soulevées par l’expérience, ainsi que les critiques méthodologiques qui ont été formulées. Cet article offre une perspective nuancée et éclairante sur un sujet complexe.

Une étude approfondie et bien documentée sur l’expérience de la prison de Stanford, qui offre une perspective critique sur cette étude controversée. L’auteur met en évidence les limites méthodologiques de l’expérience, ainsi que les questions éthiques qui ont été soulevées. Cet article est une lecture indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à la psychologie sociale et à l’éthique de la recherche.

L’article offre une analyse équilibrée et informative de l’expérience de la prison de Stanford, en mettant en évidence les aspects controversés de l’étude. L’auteur aborde les questions éthiques et méthodologiques avec justesse et clarté. Cet article est une lecture incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la psychologie sociale et à l’histoire de la recherche.