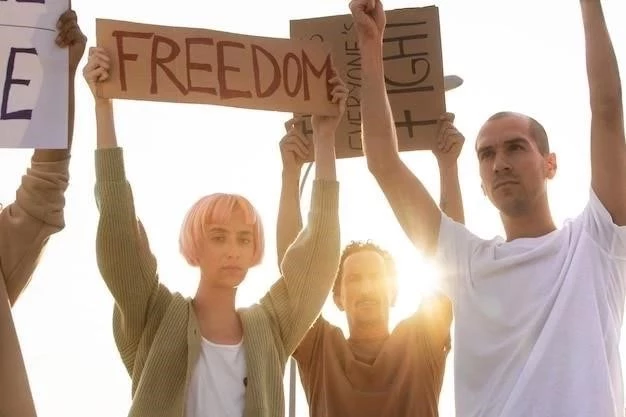

La liberté, concept fondamental et universellement recherché, a été au cœur des réflexions philosophiques depuis des siècles․ Sa complexité et sa richesse ont donné naissance à une multitude de perspectives et d’interprétations, chacune offrant un éclairage unique sur la nature et la portée de ce concept․ La philosophie de la liberté explore les fondements théoriques, les implications éthiques et les dimensions politiques de la liberté, s’interrogeant sur sa signification, ses limites et ses rapports avec d’autres valeurs fondamentales․

Les fondements philosophiques de la liberté

La quête de la liberté est profondément ancrée dans la condition humaine․ Elle trouve ses racines dans la conscience de soi, dans la capacité de l’individu à se penser et à se choisir, à agir en fonction de ses propres désirs et de ses propres convictions․ La liberté, en ce sens, représente une aspiration fondamentale à l’autonomie, à l’autodétermination et à l’épanouissement personnel․

Différentes traditions philosophiques ont développé des conceptions distinctes de la liberté, chacune s’appuyant sur des principes et des valeurs spécifiques․ Le courant libéral, par exemple, met l’accent sur la liberté individuelle, considérée comme un droit naturel inhérent à chaque être humain․ L’individualisme, en tant que principe fondamental du libéralisme, affirme la valeur intrinsèque de chaque individu et son droit à l’autonomie et à l’autodétermination․ Cette conception de la liberté s’oppose à toute forme de pouvoir arbitraire ou d’ingérence dans la sphère privée des individus․

Le contrat social, théorie développée par des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau et John Locke, propose une vision de la liberté fondée sur l’accord mutuel entre les individus․ Selon cette théorie, les individus, dans un état de nature, renoncent à une partie de leur liberté individuelle afin de créer une société gouvernée par des lois et des institutions qui garantissent la sécurité et l’ordre social․ La liberté, dans ce contexte, n’est pas absolue mais relative, soumise aux exigences de la vie en société․

Le naturalisme, quant à lui, défend l’idée que la liberté est un attribut fondamental de la nature humaine, découlant de notre capacité à raisonner et à choisir․ Les philosophes naturalistes, tels que Thomas Hobbes et John Locke, considèrent que la liberté est une condition nécessaire à l’épanouissement humain et à la réalisation de notre potentiel․ Ils affirment que la liberté est une valeur intrinsèque qui doit être protégée contre toute forme de tyrannie ou d’oppression․

L’existentialisme, courant philosophique du XXe siècle, met l’accent sur la liberté absolue de l’individu․ Selon les existentialistes, l’existence précède l’essence, ce qui signifie que l’être humain est libre de créer sa propre identité et son propre destin․ La liberté, dans cette perspective, est une responsabilité, car elle implique le choix et la création de soi․ L’individu est libre de choisir ses valeurs, ses actions et son mode de vie, mais il est également responsable des conséquences de ses choix․

Les implications éthiques de la liberté

La liberté, en tant que concept éthique, soulève des questions cruciales quant à la nature du bien et du mal, à la responsabilité individuelle et à la justice sociale․ La liberté individuelle, par exemple, peut être limitée par le respect des droits et des libertés des autres․ Le principe de non-agression, qui interdit de porter atteinte à la liberté et à la propriété d’autrui, est un principe fondamental de l’éthique libérale․

La question de la liberté et de la justice sociale est particulièrement complexe․ La liberté individuelle peut être compromise par des inégalités sociales, économiques ou politiques․ Le débat sur la justice sociale s’articule autour de la question de la redistribution des ressources, de l’accès aux opportunités et de la promotion de l’égalité des chances․ Les partisans de la justice sociale soutiennent que la liberté ne peut être véritablement réalisée que dans une société où les inégalités sont réduites et où tous les membres de la société ont accès aux ressources et aux opportunités nécessaires à leur épanouissement․

La liberté individuelle peut également être limitée par des considérations morales et éthiques․ La question de la liberté de parole, par exemple, est souvent débattue en termes de limites et de responsabilités․ La liberté d’expression doit-elle être absolue, ou doit-elle être limitée par le respect des autres, la protection de la dignité humaine et la prévention de la violence et de la haine?

Les dimensions politiques de la liberté

La liberté est un concept central dans la philosophie politique․ Elle est au cœur de la plupart des régimes démocratiques et constitue un principe fondamental des droits de l’homme․ La liberté politique se manifeste dans le droit de vote, la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de religion․ Ces libertés sont considérées comme des conditions essentielles à une société démocratique et à la participation citoyenne․

La question de la liberté et de l’état est au cœur du débat politique․ Les libéraux, par exemple, défendent un état limité, dont le rôle principal est de protéger les libertés individuelles et de garantir l’ordre social․ Les socialistes, quant à eux, soutiennent que l’état doit jouer un rôle plus actif dans la promotion de l’égalité sociale et économique, afin de garantir la liberté pour tous․ Les anarchistes, enfin, rejettent l’idée de l’état comme un outil de domination et d’oppression, et prônent une société sans état, où la liberté est absolue;

La liberté est un concept complexe et multidimensionnel, qui soulève des questions philosophiques, éthiques et politiques fondamentales․ La quête de la liberté est une aspiration humaine fondamentale, qui se manifeste dans la recherche de l’autonomie, de l’autodétermination et de l’épanouissement personnel; La liberté, cependant, est un concept qui doit être défini et mis en pratique dans un contexte social, politique et moral spécifique․ La question de la liberté reste un sujet de débat et de réflexion continus, et les réponses varient en fonction des traditions philosophiques, des valeurs morales et des contextes historiques et culturels․

L\